新元号、新時代の始まり

本日、新しい時代が始まりました。

先月、2019年4月1日(月)のお昼頃に菅官房長官が記者会見を行い、新元号が「令和」で決まったことを報告しました。

「れいわ」と読み、令和の英字表記はRで始まる「Reiwa」となります。今後、在外公館や在京の大使館を通じて新しい元号に込められた意味などを伝えていくことになります。

新元号「令和」の出典は万葉集です。中国ではなく日本の歌集から採用されたのは確認される限り、初めてです。

「初春の令月(れいげつ)にして、氣淑(きよ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後(はいご)の香を薫す。」(梅の花のように、日本人が明日への希望を咲かせる国でありますように。)

政府が示したほか5つの原案は「英弘」「久化」「広至」「万和」「万保」と報道されていおり、フランスで生まれ育ったフランス人の私ですが、「英弘」がかなり気に入っていました!が、フランスと日本両国両文化を経営している者として「令和」に込められた「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味に感動せずにいられません。

フランスでは「王がお亡くなりになりました。新王、万歳!」という言い回しがありますが、「令和」は葬儀で始まらない、つまり慟哭に染められずに始まる時代なだけに、縁起がいいかと。

何より、天皇陛下と雅子様にいい意味で驚かされることになると思わずにいられないのは私だけではない筈です。

Nous voilà entrés dans l'ère de Reiwa , un choix d'appellation stratégique et historique car extrait du Manyôshû (recueil de poésie) , texte japonais...

Soupe de châtaignes 栗のスープ

冬と言えば栗!

日本だけでなく、東南フランスやコルシカでも昔から料理でもパテイスリーでも栗が使われており、ニース人やコルシカ人にとって栗ほど馴染みのある味があまりありません。

今冬は栗レシピを思いっきりアップする予定ですが、ニース人なので本日は先ず、ニースの伝統の栗のスープのレシピを伝授させて頂きます!

材料

(4人分)

栗(皮無し)・・・・・・・・・・・・・600ℊ

牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・500㎖

水またはブイヨン・・・・・・・・・・・500㎖

ポロネギ(白い部分のみ)・・・・・・・1本

セロリ・・・・・・・・・・・・・・・・少々

塩胡椒

*オプション ヴァーミセリ(*パスタの種類)・・・二握り

作り方

下準備

栗の準備をする。外皮を剥いてから、4時間水に浸し、2枚目の皮を剥きます。

1・鍋に水(ブイヨン)・栗・ポロネギ・セロリ・塩(少々)を入れ、沸騰させてから中火で30分煮る

2・ミキサー(フードプロセッサー)にかける

3・⓶に牛乳を加え、塩胡椒で味を調え、さらに30分煮る (お好みでヴァーミセリを加えても可)

栗を何個か焼いて、細かく切り仕上げにスープにまぶしたり、グリッシーニに生ハムを巻いて添えてみましょう。

今時栗のスープにパスタを加えて食べる人が少ないですが、50年くらい前まではまだ普通な食べ方でした。

㊟ 栗の準備は時間がかかりますので、忙しい時は缶詰または冷凍品(生栗でも茹で栗でもOK)を使ってみましょう!

知ってた?

始めにニース辺りの田舎と山で採れる野菜と狩れるジビエあり!と言ってもいいくらい、ニースの伝統料理で使われているのはシンプルな材料のみで、スパ・デ・カスターニャ(ニース語で「栗のスープ」)はそのいい例だったりします。基本レシピは以下の通り

栗・・・・・・1,5キロ

牛乳・・・・2ℓ

塩胡椒

準備した栗を鍋に入れ、牛乳を張って、1時間煮る。フォークでエクラゼして(フードプロセッサーにかけて)から塩胡椒で味を調えて、濃すぎれば、牛乳を加えるだけで作ります。

塩胡椒の代わりに砂糖を使えば、あら不思議!デザートにお勧めの甘くて濃いスープができます!現代レシピでは生クリームとヴァニラシュガーも加え混ぜることが多いです。

トマトモッツァレラチーズサラダ

コートダジュールの本格的なレシピではありませんけれど、コートダジュールに住んでいるイタリア系フランス人もイタリア人も多く、トマトとモッツァレラチーズのサラダが食卓に良く乗ります!

作り方がシンプルでありがたい筈なのに、なぜか人が余計な材料を加えたがるレシピだったりします!

トマトをスライスして、塩を振る。モッツァレラチーズもスライスし、トマトに乗せ、オリーブ油をかける。最後に黒胡椒を振っても可。それだけでサラダが完成します。

嬉しいことに、トマトは最近流行りの古い種類を使ってみると味も少し変わり、見た目も印象に残ります。バジルはくわえても加えなくても大丈夫です。

ただ、スーパーの「ドレッシング」だけは忘れましょう。

フランス人は「ヴィネグレット」に慣れており、赤ワインヴィネガーを使う傾向が強いです。世界中では、ドレッシングやら、バルサミコ酢を使う人が増えましたが、、、、。本格的なトマトとモッツァレラサラダはオリーブ油しか使いません。トマトの酸味とオリーブ油とのマリアージュこそがトマトとモッツァレラチーズサラダの「特徴」とまで言えます。

Retour en ligne ~ Un premier message en français ~

On parle souvent de publier ou mourir . La formule est très emphatique mais résume bien un fragment de mon quotidien , rythmé tant...

Le chocolat chaud d’Escoffier エスコフィエのショコラ・ショ

3月に入るなり、春を連想させる飲み物やお菓子を楽しめるのですが、寒い日や落ち込む時など、無性に温かいココアを飲みたくなることがあります。

冬の代表的な飲み物であるホットココアは、「飲み物」でありながら、コンフォートフードの部類に入っており、今回の大寒波のせいで寒さに震えるフランス人に必要なお薬なのではと思います。

ホットココアを作るのは簡単ですが、オーギュスト・エスコフィエのレシピをご存知ですか?パリのホテルリッツのバー・Le Vendôme(ル・ヴァンドーム)のお客様に特に人気があったショコラ・ショのレシピを伝授させて頂きます。

材料

(2人分)

牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300㎖

生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350㎖

赤糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ℊ

ヴァニラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2本

シナモンステイック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2本

カバーチョコレートまたはココア70~80%のいたチョコレート・・・・200ℊ

作り方

下準備

バニラビーンズは縦にさき、包丁の刃先で種を取り出す。

おろし器か包丁で板チョコレートを削る

1-鍋に牛乳とヴァニラとシナモンを入れ、強火で温める。

2-牛乳(の表面)が震え始めたら、生クリームを加え、沸騰させずに2分間だけ泡立て器でよく混ぜる。

3-泡立て器で混ぜながら削られたチョコレートを加え、4分間沸騰させずに煮てから火から下し、

4-泡立て器十分かき立てる。(㊟ミキサーにかけても可)

カップに注ぐ時にシナモンステイックを取り除く。

●ホイップクリームがあれば、仕上げに載せて、ココアパウダーでも塗すことができますが、今風な盛り方だったりします。

ご存知だったのでしょうか?

オーギュスト・エスコフィエ(1846年10月28日 ~ 1935年2月12日)はヴィルヌーヴ・ルーベ(ニース近郊)で生まれた、 現代料理の父と謳われたフランスのシェフです。

13歳で叔父がニースで経営していたレストランで見習いを始めたエスコフィエですが、1880年代後半に 夏期に厨房を任されていたルツェルンのホテル・ナショナルでのセザーレ・リッツとの出会いと、その後の二人の協力関係が、世界中にいくつもの有名ホテルの設立に結実することとなり、二人の人生はもちろん、ガストロノミーの歴史を変えることになります。

オーストラリアのオペラ歌手ネリー・メルバやイタリアの作詞家のジョアキーノ・ロッシーニを記念して名づけられたデザートのピーチメルバや牛ひれ肉のロッシーニ風は、現在でも世界中で好評を博する、前世紀にエスコフィエの考案した料理です。

エスコフィエはホテルでの活動以外にもさまざまな分野で活躍し、現在は古典料理のレシピ集・教科書として用いられている『料理の手引き』 ( Le Guide Culinaire)を1903年に出版した。

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世に「私はドイツ皇帝だが、あなたは料理の皇帝だ」という賛辞を与えられたエスコフィエが母国フランスで1920年に、シェフとして初のレジオンドヌール勲章(シュバリエ、勲爵士)受章者となり、1928年には同勲章のオフィシエ(将校)を受章している。同年に開かれた第1回世司厨士協会連盟会議では、連盟の初代名誉会長に選出されました。

久しぶりの更新

もう4月半ばです。

すっかり春らしくなってきたかと思えば、先週は新しい寒波が来ました!ただし今週から比較的に暖かくなるそうです。

サーバーの問題が解決しました。残念なことに、個人的に忙しい時期だったりします。とはいえ、更新のペースが遅くても少しずつフランスの話をさせて頂きたいと思います。恥ずかしいことに随分と待たせたゲスト様やお世話になった方々には頭が上がれません、、、。

更新できずにいた間は記事のテーマをずっと考えていました。面白い話、本当にあった信じ難い話、歴史、美術、結局普段は外国の方が耳にしない、退屈にならない話を目指しています。笑ってやって下さい。

文化はすべてであるか、何もかも文化の内に入るか、迷うことがあります。当サイトではまず、フランスという国をフランスにしている要素や特徴を伝えていけば、と思います。近いうちに、フランス語でフランス人の知らない日本を紹介できるように頑張っています。

嬉しいお知らせもあります。

今夏はまた服部学園で特別講座(パテイスリー)をすることになりました。テーマがテーマですし、悲しいことにフランス菓子は自分で作れないと思い込む方々がまだ多すぎますので、当サイトでもお菓子に関する記事をアップする予定です。

お菓子とは関係がありませんけれど、知り合いから誘われて、ミニチュアに関する企画に挑戦しました。企画はあくまでも企画で、個展になるまで道が長いですが!ミニチュアの王国と言えばイギリスでも、フランスと日本でミニチュアの世界を広げようとする者もおり、記事シリーズのテーマにする口実でした!

何卒今後ともよろしくお願い致します。

Moelleux au café et sa chantilly au Mascarpone façon Irish Coffee

Pour certains petits chanceux , le père Noël a fait une halte au Japon , l'autre pays du whisky! Voici donc une recette pour...

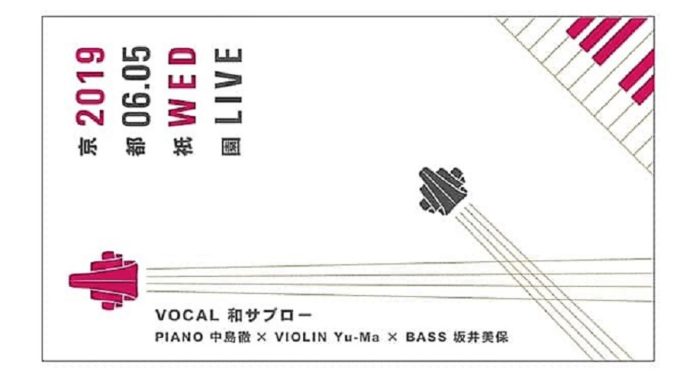

和サブロー ライブ・イン・京都

ファンの皆さん、喜べ!

6月5日、京都のライブハウスで和サブローが歌います!

和サブロウさんが初めて歌うライブハウスはBonds Savary 祇園です(南座の向かいのビル)。

1930年、40年代フランスにジャズが浸透した時代の歌を歌うと仰る和サブローさんの無二の声と、中島徹さんのピアノと坂井美保さんのウッドベースそれに初めてのYu-Maさんのヴァイオリンのトリオを満喫できるチャンス!

ちょっといつもとはちがう音が聞こえる夜になると約束してくれている和サブローさん。

2019年6月5日(水)

open 18時、start 19時

5000円(別途ドリンク、フード要オーダー)

ご予約・お問い合わせ 「ワサボントン」

✆ 080-6146-4233

メールwasawasajap@yahoo.co.jp

Ambassadeur Côte d’Azur

こんばんは、マリエレーヌ・ポワンソです。

去年からコートダジュール大使になっていた私ですが、コートダジュール大使として当サイトを使えるのかまでは知らさていませんでした。

正直言って、コートダジュール代表的人物として認めて頂き、最初の内は小躍りしましたが!実際に何ができるのか、本格的にコートダジュールのために頑張れるのかもわからず、つい最近まで物足りなく思っていましたが、、、。

嬉しいことに正式にコートダジュールのロゴを貼る許可も頂き、ル・ポン・ド・ソワが日本とコートダジュールの架け橋になれるように頑張るつもりでいます。

新しいカテゴリーを加え始めましたが、色々準備中ですので、乞うご期待!!

あと少しでコートダジュールフランスの公式HPに私のインタビュー記事がアップされます。フランス語でですが、アップし次第リンクを貼らせて頂きます。ご興味がある方はどうぞクリックしてみて下さいませね!

Quelquefois , l'attente donne un éclat particulier aux bonnes nouvelles !

Les diverses péripéties techniques subies par le site et certains de mes moyens de communication...

Most Popular

11 novembre 1918 , 11 novembre 2018

En l'honneur de l'armistice , la publication d'aujourd'hui sera un texte uniquement en français.

Déjà cent ans .

Le 11 novembre 1918 , jusque là jour...

Latest reviews

Entre-deux et pas de trois

En cette veille de réveillon du jour de l'an , avez-vous fini vos préparatifs ou faites-vous partie de ceux qui vont fiévreusement retravailler leur...

Passion Saké ! Chloé Cazaux Grandpierre raconte…

Le saké est tendance !

Pourquoi , comment , qui l'a décidé , voilà encore un point qui mériterait une analyse approfondie , mais le saké...

ハロウィーンの夕食にかぼちゃのスープはいかが?

ハロウィーンと言えば、秋。つまり、温かいスープを食べたい季節です。

スープをある種のコンフォートフードと思えなくもありませんし、忙しければ、夕食代わりにできるのも嬉しかったりします。

では、本日はカレーの香りがするカボチャとほうれん草のスープのレシピを伝授させて頂きます。

材料

(4~6人分)

カボチャ・・・・・・400ℊ

ほうれん草・・・・・50ℊ

玉ねぎ・・・・・・・1/2個

ニンニク・・・・・・お好みで

カレー粉・・・・・・小匙2

オリーブ油・・・・小匙1

塩胡椒・・・・・・少々

お好みで

生クリームまたはココナッツミルク

クルートン

パン・オリーブ油・とろけるチーズ

作り方

下準備

野菜の皮を剥いて、ほうれん草をよく洗う。

カボチャの種を抜いてから、雑に切る。玉ねぎとニンニクを細かく切る。

1・鍋に油と野菜を入れ、カレー粉と塩を振るって、強火で2~3分炒めてから、水を1ℓくらい加えて、かぼちゃがほぼピューレ状になるまで中火で煮る。*時々水を加える必要があるかもしれませんのでご注意を

2・①をミキサーにかけて、濃すぎればお湯または温かいブイヨンを加える。

3・最後に生クリーム(ココナッツミルクでも可)も加え、塩で味を調える。

クルートンはお店で買えられますが、パンが残っていればオリーブ油をかけてきつね色になるまでトースターに入れましょう。とろけるチーズがあれば、クルートンにかけて、グラティネしてみましょう。スープに乗せると更においしくなります。